永利官网山黧豆课题组推动《西北植物学报》山黧豆专栏首发,并联合中外专家发表山黧豆160年研究长篇综述

山黧豆(Lathyrus sativus)是世界上最古老的作物之一,广泛分布在欧亚大陆、北美洲、南美温带地区和非洲东部等地。由于富含蛋白、具有优良而广谱的抗逆性,是干旱、半干旱地区和贫困地区的重要农作物选择,也是对抗亚太地区等存在的“隐性饥饿”、丰富农作物系统等的优良种质资源。在Kew’s千年种子库及全球作物多样性信托基金主导的“气候变化的农业适应”项目中,山黧豆是29个优先级作物之一,对于物种多样性保护、针对气候变化条件下的遗传育种以及未来的粮食安全等具有重要的意义。

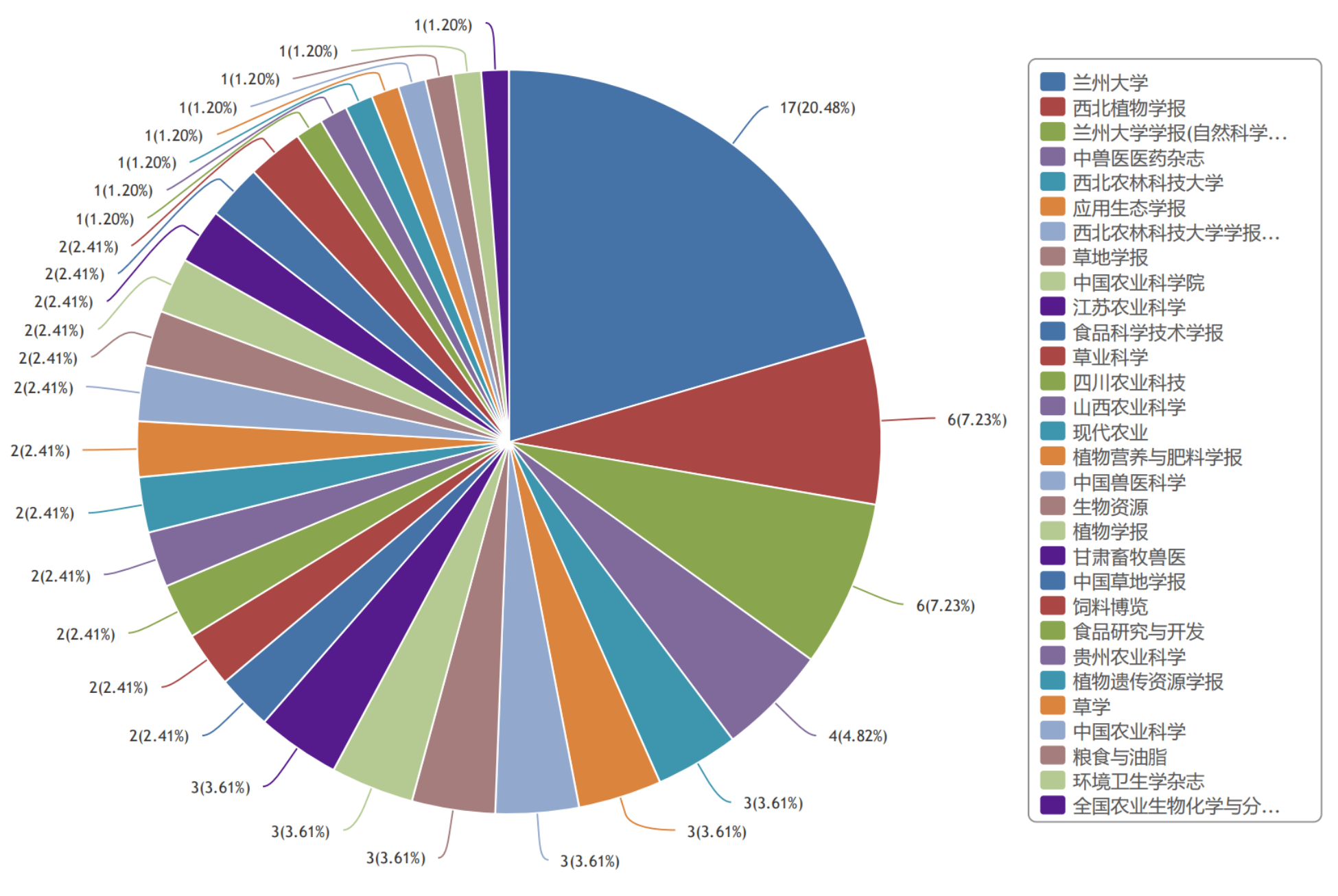

国内关于山黧豆及其生物活性物质β-ODAP(三七素)等的应用及基础研究已经持续了将近50年,具有鲜明的特色并一度成为研究热点。长期以来,《西北植物学报》发表了多篇以山黧豆研究为主题的相关文章,在国内期刊中独占鳌头,记录和见证了我国山黧豆发展的历史和主要研究进展。

山黧豆为关键词的中文文章分布概况

近期,兰州大学、304永利集团官网入口等国内18家产学研单位发起和成立了山黧豆产业技术创新战略联盟并召开了全国山黧豆生物学学术研讨会,山黧豆相关研究即将迎来新的机遇。为总结和梳理中国现有山黧豆的相关研究成果、推动学科进一步发展,《西北植物学报》联合山黧豆研究传统优势单位及相关专家发起山黧豆专栏。熊友才(兰州大学)、邱全胜(兰州大学)、徐全乐(304永利集团官网入口)、焦成瑾(天水师范学院)、李志孝(兰州大学)为特约组稿编辑。专栏将重点发表我国科研人员在山黧豆研究方面的重要成果。通过专栏建设,有力地推动山黧豆相关学术成果的总结、促进相关研究的展开和学科进展。

经过专家审稿、编辑部“三审三校”后,山黧豆专栏于第九期首发两篇文章。其中,304永利集团官网入口徐全乐为第一作者,兰州大学熊友才教授为通讯作者发表长篇综述,对山黧豆160年研究进行了回顾和展望。陕西理工大学蒋景龙,天水师范学院焦成瑾,兰州大学张大伟,澳大利亚技术科学与工程研究院院士、西澳大学Neil C. Turner教授,国际干旱地区农业研究中心(ICARDA)豆类育种专家Shiv Kumar教授共同署名。

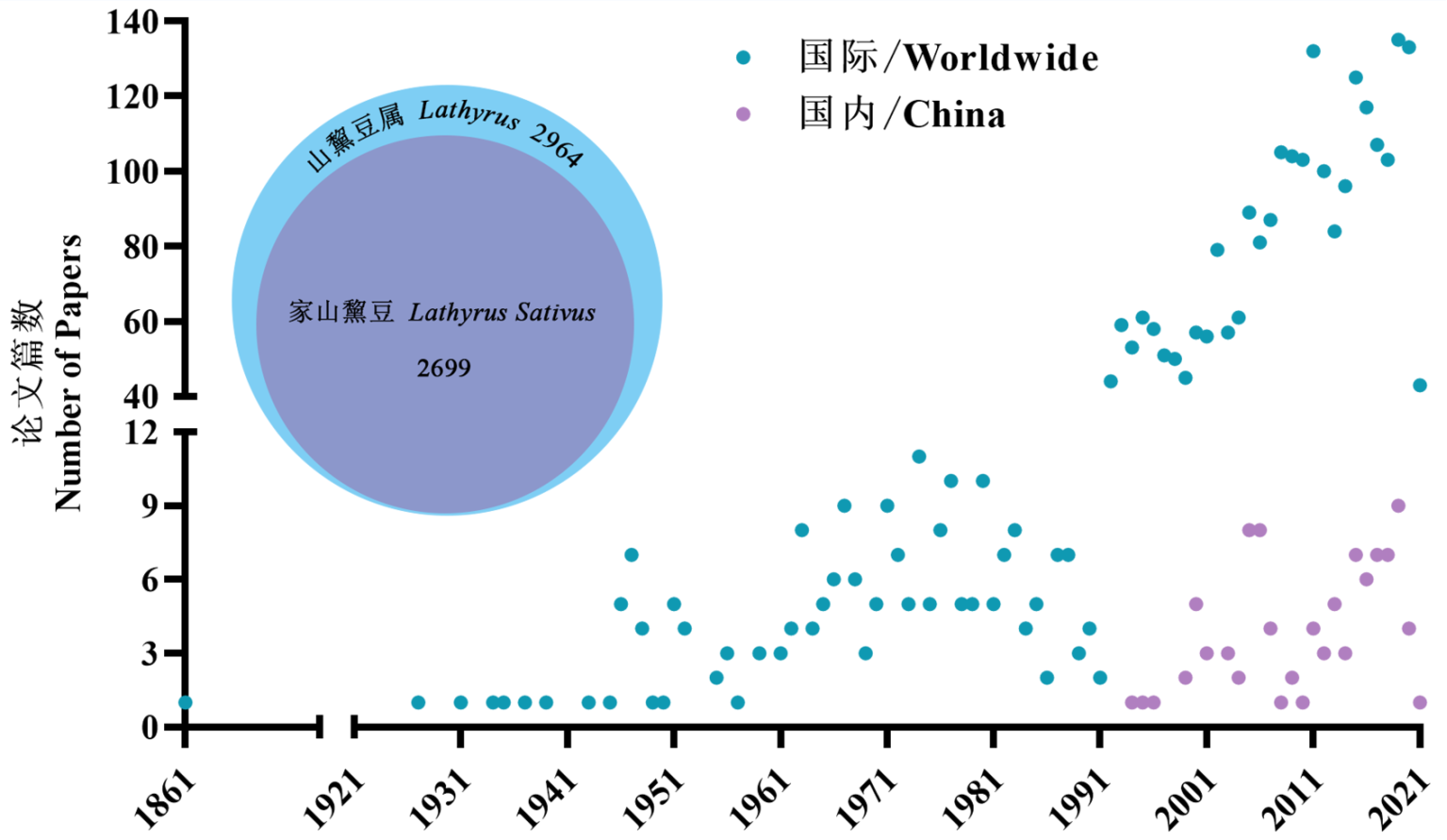

在食品安全、生态文明建设和乡村振兴新形势下,进一步研究和挖掘利用山黧豆这一古老的优良作物具有重要的战略意义。文章系统回顾了山黧豆研究160年以来的发展历程,并基于重要研究节点将整个山黧豆研究进程划分为:(1)山黧豆中毒因素的探索、(2)神经山黧豆中毒机理解析、(3)神经山黧豆中毒及β-ODAP生物学功能的再认识等三个阶段。文献分析表明,山黧豆研究主要集中于临床神经学、神经科学、药理学和药剂学、生化与分子生物学、毒理学等领域,尤其在植物修复、健康促进、离体再生与遗传育种、β-ODAP与逆境响应、基因组及多组学研究等方面取得了一定的进展。

山黧豆研究160年以来的文章发表情况

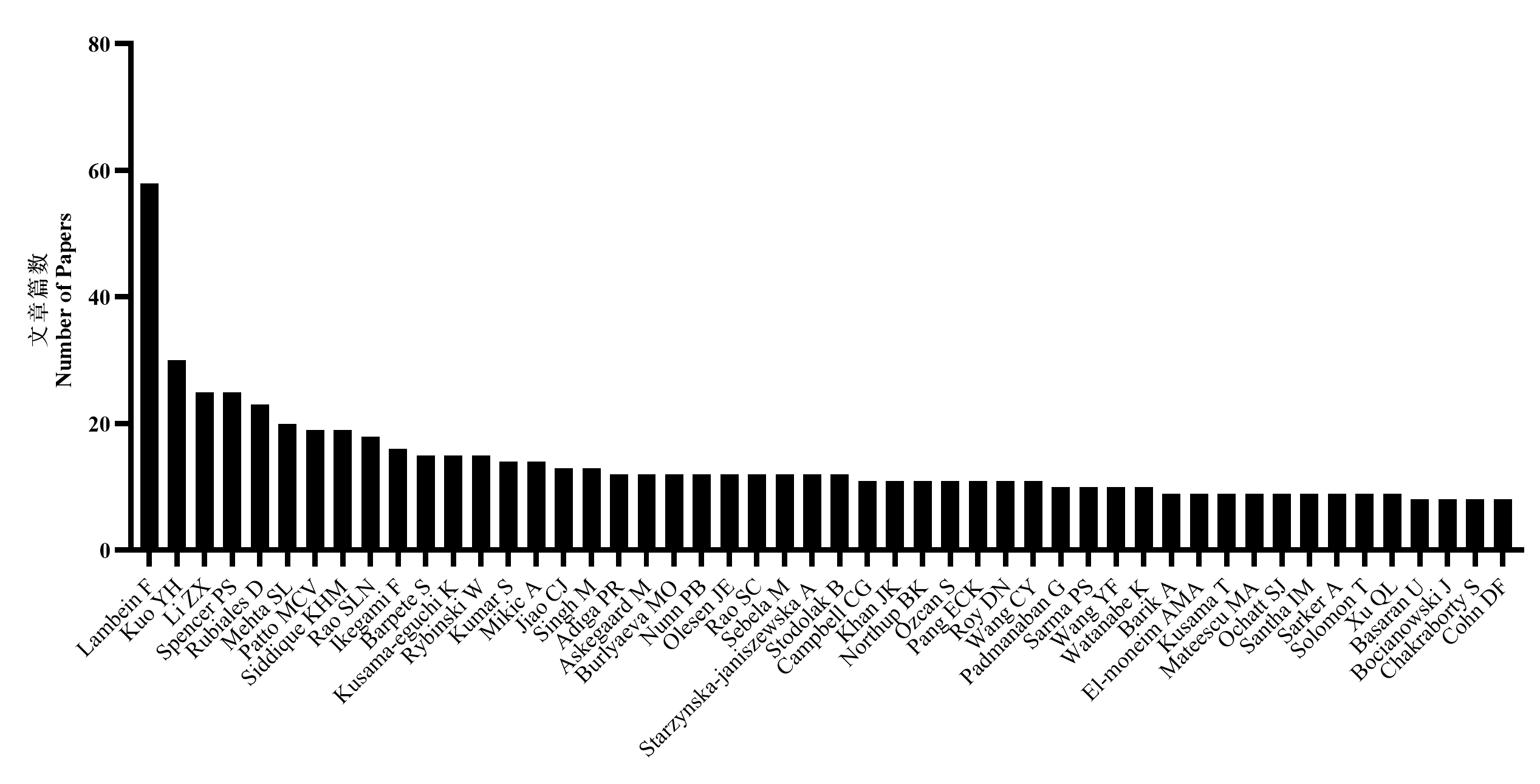

在国际上,比利时根特大学Lambein教授以接近60篇的发文量位居全球山黧豆研究科学家之首,其工作极大地推动了β-ODAP生物合成、毒理机制、流行病学、营养学等众多领域的研究。印度知名山黧豆学者Rao在山黧豆中毒机制及功能营养学研究、Spencer在山黧豆流行病学及毒理学研究、Ikegami和Kuo等在β-ODAP的生物合成及代谢研究、Siddique等在栽培生理研究、Rubiales和Patto在山黧豆遗传多样性和植物病理研究、Mehta在山黧豆中毒机制及生理生化研究等均做出了重要贡献。极大地推动了人们对于山黧豆的全方位认识,发文量均名列前茅。在国内,兰州大学植物化学家李志孝教授的发文量位居全球科学家第三,在β-ODAP的检测和生物学功能研究等方面做出了重要贡献。中国山黧豆研究先驱、兰州大学王亚馥教授等多位中国学者均位列Top50,在接近50年的研究过程中做出了系列重要贡献,使我国的山黧豆研究始终处于国际主流地位。

山黧豆研究学者Top50

编辑:黄海瀛

终审:王存